﷽

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، محمد المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اختتم مؤخرًا مساق تعلُّم التعلُّم الإبداعي الذي تقدمه مجموعة روضة أطفال مدى الحياة Lifelong Kindergarten في جامعة إم آي تي، والذي تميز هذا العام بتوفر العديد من مواد المساق باللغة العربية إلى جانب لغات أخرى. كنت ألتقي أسبوعيًا مع بعض متابعي المساق لمناقشة المواضيع التي يتعرض لها، وبما أننا نتحدث عن التعلم الإبداعي كان محتمًا أن نتطرق إلى طبيعة التعلم نفسه، أو سؤال كيفية تكوُّن المعرفة.

لنتحدث عن رؤيتين شائعين إلى الأمر. يذهب أصحاب الرؤية الأولى إلى أن المتعلم يتلقى أو يتلقف المعارف والعلوم كما تُقدَّم له، فهي تُصب في ذهن المتعلم (أو المتلقي) صبًا، وتكون وظيفة المعلم أو المربي حينئذٍ هي ملء ذلك الوعاء الفارغ الذي يحمله المتعلم فوق كتفيه بكل ما يستطيع. وبالتالي فإن أي محاولة لإصلاح التعليم تركز على المعلم الذي هو العنصر الفاعل في العملية، بينما يبقى المتعلم عنصرًا خاملًا مسؤوليته الوحيدة هي التأكد من كون ”رأسه مفتوحًا“ لتُدخل المعلومات إليه وخاليًا من الثقوب والشقوق كيلا تتسرب منه.

أما في الرؤية الثانية فإن المعرفة تُصنع أو تُبنى بناءً في الذهن، فالمتعلم هو العنصر الفاعل في عملية التعلم والمسؤول عنها، والتعلم عملية يحدث فيها تفاعل وتفاوض بين التجارب والمعارف التي يتعرض لها المتعلم والتجارب التي مرَّ بها والمعارف التي كوّنها سابقًا، فيربط ويحلل ويركب ويربط للخروج ببنية ذهنية متناسقة. مما يعني أن المتعلمين المختلفين سيخرجون من الموقف أو التجربة نفسها بنتائج متباينة تبعًا لخلفياتهم وتجاربهم السابقة.

عندما أذكر هاتين الرؤيتين حيال التعلم وتكون المعرفة، يسارع السامعون عادةً إلى التعليق بأن الرؤية الأولى بالية أو تقليدية وعفا عليها الزمن، ويبدو لهم أن من البديهي إنكارها وتجاوزها. صحيح أن أصل هذه الرؤية قديم (بل كلاهما في حقيقة الأمر كذلك)، ولكنها بعيدة عن أن تكون قد تجاوزها الزمن، سواء في الثقافة الشعبية أو حتى العمل الأكاديمي. فلا يكاد مثلًا لقاء من لقاءاتي مع المربين والأهالي (وفيهم من يمارسون ”التعليم الإبداعي“) يمر دون أن يتحدث العديد منهم عن براعتهم في ”إيصال المعلومة“ ووسائلهم في ذلك — حتى أني في أحد الأماكن التي عملت فيها مع مجموعة من المشرفين التربويين كنت أطالب من يستخدم عبارة ”إيصال المعلومة“ أثناء وصفه لما يقوم به بوضع ليرة في وعاء كلما فعل ذلك، وأؤكد لكم أن الوعاء كان دومًا مليئًا بالنقود.

لأشارك بعض الأمثلة الإضافية عن تغلغل هذه الرؤية في ثقافتنا عن التعلم والأشكال التي تتبدى بها. مع نهاية القرن التاسع عشر، قام عدد من الفنانين الفرنسيين بإنتاج مجموعة من الرسومات تحت عنوان في عام 2000 En L’An 2000 تعكس تصوراتهم عما سيكون عليه الحال بعد قرن من الزمان. كانت اللوحة أدناه هي ما تفتق عنه ذهن الفنان لوصف التطور الذي سيحل بالمدرسة، والتي تعكس بوضوح الرؤية الأولى: المتعلمون طلاب خاملون يتلقفون ما يقدم لهم، والتعليم ما هو إلا عملية تُقدَّم فيها المعلومات ويمكن بالتالي مكننتها وزيادة كفاءتها.

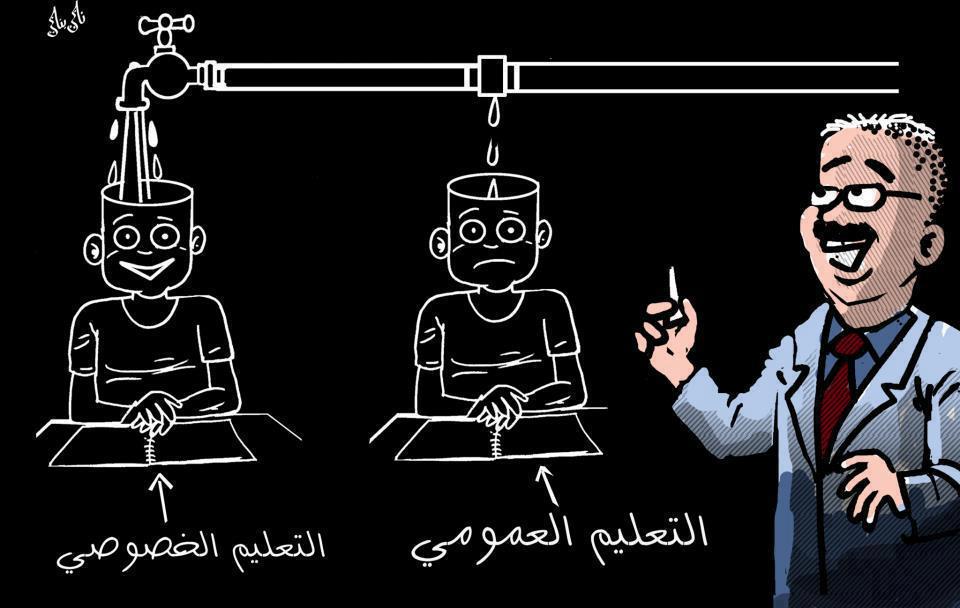

هل اختلفت رؤيتنا في هذا القرن؟ ما تزال إحدى الصور الشائعة للمقارنة بين التعليم الجيد والسيئ (أو العام والخاص) هي مقدار المعلومات التي تُصب في تلك الأواني المرصوصة أمام المعلم.

وحتى في الجامعات الكبرى مثل إم آي تي، عادةً ما يشبَّه التعلم فيها بالشرب من خرطوم إطفاء الحريق في إشارة إلى التدفق الهائل للمعلومات الذي على الطالب تلقيه.

أما في فيلم ماتركس Matrix (1999) فيمكنك أن تتعلم كل شيء، من الفنون القتالية إلى قيادة الطائرات، في ثوانٍ معدودة عبر تنزيل البرنامج المناسب إلى عقلك أثناء استلقائك على كرسي مريح.

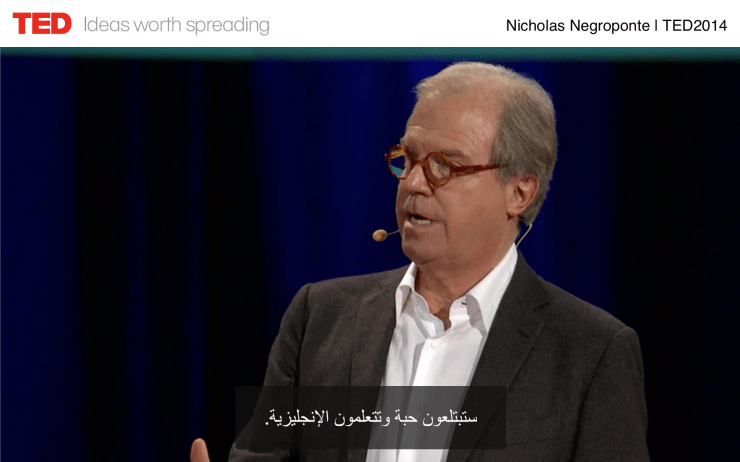

وعندما سُئل نيكولاس نيغروبونتي Nicholas Negroponte (مؤسس الميديالاب في جامعة إم آي تي MIT Media Lab وصاحب العديد من التنبؤات الشهيرة في عالم التقنية) في ختام محاضرته في TED عن تنبئه القادم أجاب:

أحد الأمور التي تتعلق بتعلم القراءة هو أن جلَّ استهلاكنا للمعلومات يجري عبر أعيننا، وذلك قد يكون وسيلةً تتصف إلى حد بالغ بعدم الكفاءة. فتنبُّئي هو أننا سوف نبتلع المعلومات. سوف تبتلع حبةً وتعرف الإنكليزية. سوف تبتلع حبةً وتعرف شكسبير. وسيكون ذلك عبر مجرى الدم، فبمجرد أن تصبح في مجرى دمك، فالأمر بشكل مبسط هي أنها تمشي فيه وتصل الدماغ، وعندما تدرك أنها في الدماغ في أجزائه المختلفة فإنها تودع [المعرفة] في الأماكن المناسبة. الأمر إذن عملية هضم.

وبما أن نيكولاس ضرب مثلًا بتعلم شكسبير بحبة، أضرب أنا مثلًا مقابلًا. لنفترض أني وشخصًا يهوديًا قرأنا معًا مسرحية تاجر البندقية لشكسبير: قصة المرابي اليهودي الجشع، شايلوك، الذي قَبِل أن يقرض أنطونيو دون فائدة بشرط أن يقتطع من جسده رطلًا من اللحم إن تأخر في رد القرض، وهي المسرحية التي يراها كثيرون اليوم عنصريةً ومعاديةً لليهود. هل سيكون انطباعي (والمعرفة المتكونة عندي) عن المسرحية وشكسبير وسائر أعماله مماثلًا لانطباع ذلك اليهودي، أم أن المعرفة المتشكلة ستتأثر باختلاف ثقافاتنا؟ — إلا إن كانت رؤيتنا للمعرفة قاصرةً على مجرد حفظ الحروف والكلمات والمعلومات (أو استهلاكها كما ذكر نيغروبونتي).

وسواء كان المرء ممن يستخدم عبارة ”إيصال المعلومة“ أو يتحمس لحبة التعلم أو يرى أنه يستطيع أن يعلم أحدًا أمرًا محددًا في وقت محدد أو كان يرى أن السبيل لتحسين التعلم هو تقديم قدر أكبر من التدريس، فهو ينطلق من الرؤية الأولى في تكوين المعرفة: ”أنا أستطيع أن أفرض على الناس ما يعرفونه ويفكرون به،“ وهي رؤية تقوم على خطاب مضمونه التحكم بالآخر والهيمنة عليه ورفض حريته وقدرته على الاختيار (أو حتى المقاومة ورفض التعلم كما كتبت مريم في مدونتها الجميلة).

في الطرف الآخر يقف من يرى التعلم عمليةً نشطةً من بناء المعرفة (وليس تحصيلها) محكومةً بسياق محدد تجري فيه وليس في معزل عنه. أي أن المتعلم ليس صفحةً بيضاء يكتب عليها المعلم ما يشاء، وأن المعرفة تتشكل اعتمادًا على خلفية المتعلم وتجاربه السابقة ورؤيته للعالم وتفاعلاته مع محيطه.

أحد من يرتبط اسمهم بهذه الرؤية للتعلم هو عالم النفس السويسري جان بياجيه Jean Piaget. يرى بياجيه أن التكيف adaptation أهم مبادئ النمو الذهني (أو التعلم بعبارة أبسط)، وهو الاستخدام المستمر للبيئة للتعلم والتأقلم مع التغيرات فيها. يتكون التكيف من عمليتين متكاملتين: الاستيعاب (أو التمثل) assimilation والتواؤم accommodation. الاستيعاب هو التعرض لمعارف وتجارب جديدة واستيعابها ضمن جملة المفاهيم المكتسبة مسبقًا عن العالم، أما التواؤم فهو مراجعة وتعديل المفاهيم المكتسبة مسبقًا عندما تكون قاصرةً عن الإحاطة بالتجارب الجديدة في العالم لتتناسب معها. لنوضح الأمر ببضع أمثلة.

عندما يصادف الرضيع الذي تعلم مص ثدي أمه تجارب جديدة في بيئته كدمية أو خشخاشة فإنه سيعاملها وفق ما عرفه مسبقًا ويضعها في فمه ليمصها كما اعتاد من أمه (الاستيعاب)، ولكنه سرعان ما سيتعلم أن هذه الأغراض لا تسد له رمقًا ويعدل بناه الذهنية وفق ذلك (التواؤم). مثال آخر من حياة الصغار هو الأسماء التي يطلقونها على الكائنات الحية. كان أول ما عرفت ابنة أخي من الكائنات طيرًا فدعته ”كوكو“، ثم صارت تطلق الاسم نفسه على الكائنات الجديدة التي تقابلها، ذبابةً كانت أم هرةً أو كلبًا (وهذا هو الاستيعاب، أي استيعاب التجارب الجديدة في البنية المعرفية الموجودة مسبقًا)، ثم صارت بمرور الوقت وملاحظتها للأسماء التي يستخدمها من حولها تعرف أن لهذه الكائنات أسماءً مختلفةً (وهذا هو التواؤم، أي تعديل البنية المعرفية استجابةً للمعطيات الجديدة).

كيف يتبدى هذا الأمر في السياق المدرسي؟ لنفترض معلمًا يلقي درسًا على طلابه في الصف السادس الابتدائي عن قوانين نيوتن في الحركة ويوصل لهم بشكل واضح القانون الأول أو ما يدعى قانون القصور الذاتي أو العطالة: الجسم الساكن يبقى ساكنًا والجسم المتحرك يبقى متحركًا بالسرعة والاتجاه نفسهما ما لم تؤثر عليه محصلة قوى. العبارة واضحة للمتلقي، والمفترض وفق الرؤية الأولى أن تنطبع المعلومة في ذهنه كما تلقاها، ولكن ما الذي يجري في ذهنه حقيقةً حسب ما تقترحه الرؤية الثانية؟ سيعتمد ذلك على خبراته وتجاربه ورؤاه، ولكن ما الذي يعنيه ذلك؟

لنبدأ بالعبارة نفسها: بقاء الجسم الساكن ساكنًا أمر يفهمه طفل في ذلك السن بحكم تجاربه المعاشة، ولكن ما معنى بقائه متحركًا؟ إنه يعرف أنه إذا ركل كرةً أو دحرج أسطوانةً فإنها ستتوقف وحدها في نهاية المطاف مهما كانت القوة التي طبقها على الجسم. فالعبارة نفسها لا ترتبط بتجاربه المعاشة رغم أن كلماتها مفهومة، ولذا فإنه سينتقل إلى السياق الأوسع الذي يتعرض فيه لهذه العبارة ومثيلاتها: ما الغرض من هذه العبارة؟ هل علي فهمها أم أن المطلوب حفظها فحسب؟ ما الذي يدعوني لفهمها؟ هل يتملكني فضول حيالها أو تشكل لي أهميةً لأنها تفيدني في أمر يعنيني بشكل شخصي أو يعني من أهتم لشأنهم؟ لو كان الأمر كذلك، فهل من المناسب أن أسأل عنها لأحاول فهمها أم أن ذلك سيؤثر عليَّ سلبًا لسبب أو لآخر كأن أظهر بمظهر البليد أمام المعلم أو المتعالم أمام الأقران؟ لو لم يمكن من المهم فهمها، فهل علي حفظها حقًا؟ هل توقعاتي من نفسي (أو توقعات محيطي) هي التفوق في المادة أم مجرد تجاوز الاختبار بحيث لا أحتاج لحفظ كل شيء أصلًا؟ وإن كان علي حفظها فحتى متى؟

إن وجد المتعلم لسبب ما (لا صلة له بالمدرسة والنظام التعليمي غالبًا) أن عليه محاولة فهم الأمر فإنه سيتابع الاستقصاء والبحث ليؤسس صلةً بين خبراته ومعارفه المسبقة وهذه التجربة الجديدة التي تفرض نفسها (أو يفرضها المعلم) عليه. أما إن وجد أن عليه حفظها فإنها سيخصص لها بنيةً معرفيةً خاصةً تضم تلك المعارف التي غايتها تجاوز الاختبار ثم التخلص منها سريعًا، وذلك دون أن يكون لمحتواها المعرفي المباشر أي صلة بتجاربه وخبراته في العالم والبنى المعرفية الأخرى المتشكلة لديه: مجرد كلمات لا تحمل بالضرورة أي معنىً مفهوم. هل هناك المزيد مما يمكن تناوله أثناء تفكرنا في السياق؟ بالطبع! ماذا لو لم يكن يُتوقع من الطفل التفوق أو حتى النجاح — نتيجة الرسائل التي تصله ممن حوله بخصوص قدراته أو أهمية المدرسة نفسها؟ ماذا لو كان الطفل كرديًا يُفرض عليه التعلم باللغة العربية بوصفها ممثلًا لقومية متعالية (وليس لدين ينتمي إليه)؟ ماذا لو كانت استجابة الطفل لضغوط الأهل والمعلمين من شاكلة ”سأثبت لكم أني لن أتعلم مهما فعلتم؟“ والمثالان الأخيران مما ندعوه مقاومة المتعلم للتعلم، والذي لا مكان له في الرؤية الأولى التي ترى المتعلم متلقيًا خاملًا فحسب. لهذا الذي ذكرت عادةً ما أقول أن الأطفال يتعلمون دومًا أمرًا ما في المدرسة، ولكنه غالبًا ليس المعارف التي نريد منهم تعلمها، وإنما كيفية التعامل مع محاولات الإكراه والضبط والتحكم التي نفرضها عليهم (انظر مثلًا القسم الذي يتحدث عن الاستراتيجية في هذه التدوينة عن كتاب كيف يخفق الأطفال).

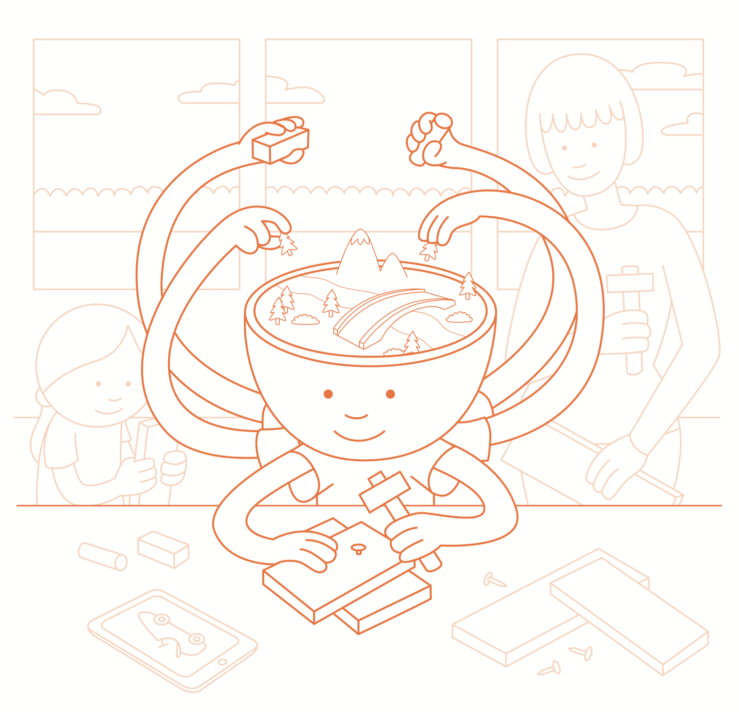

ملخص القول أن التعلم عملية تُبنى فيها المعرفة بناءً. أتى سيمور بابرت Seymour Papert فيما بعد ليضيف أن عملية البناء تغدو أكثر نجاحًا عندما يرافق البناءَ الذهني انهماكٌ في بناء فعلي على أرض الواقع يمكن للمتعلم عرض مخرجاته ومشاركتها ونقاشها واختبارها وتأملها والإعجاب بها، سواء كانت تلك المخرجات بيتًا من المكعبات أو لوحةً أو قصيدةً أو نظريةً، وهي الفكرة التي دعاها سيمور التعلم بالبناء Constructionism.

إن كان عبء التعلم وتكوين المعرفة والمعنى يقع على عاتق المتعلم، فما هو الدور الذي بقي للمعلم إذن؟ تأمل الحكمة التي نعرفها جميعًا: ”علمني الصيد بدل أن تعطيني سمكةً كل يوم.“ إن كانت الأفكار والمعلومات أسماكًا، فحري بالمعلم أن يعلم طلابه كيف يصيدونها أو يكتسبونها بأنفسهم بدل أن يحاول إطعامهم معلومةً (أو عشرًا) كل يوم. ومن هنا يمكننا أن نرى أن وظيفة المعلم أو العملية التعليمية هي مساعدة المتعلمين على التعلم، أي مساعدتهم على إمساك أسماكهم الخاصة — أي المعارف والتجارب والاهتمامات التي يريدون هم أنفسهم استكشافها وخوض غمارها. والمساعدة في هذا السياق تغطي كافة الجوانب: الفكرية والنفسية والأخلاقية والعاطفية والمادية؛ وبالتالي تغدو وظيفة المعلم أولًا محاولة فهم طلابه وخلفياتهم واهتماماتهم وأفكارهم بشكل مستمر، لا ليحكم سيطرته عليهم ويتلاعب بأذهانهم، وإنما ليستطيع تهيئة الجو الذي يشجعهم على الاستكشاف وطرح أسئلتهم الخاصة وتتبع اهتماماتهم وما يثير فضولهم وليساعدهم على تجاوز العوائق التي تعترضهم وليستخدم خبرته في إرشادهم إلى ما يعينهم في رحلة التعلم التي يخوضونها.

هاتان الرؤيتان المتباينتان إلى التعلم تعكسان رؤيتين متباينتين إلى الإنسان نفسه: أهو موضع للتحكم والسيطرة؟ أم كيان له تطلعاته وأشواقه ورؤاه وليس غرضًا ماديًا نعجنه بأيدينا لنشكله كما نشاء؟ ومن هذا التباين تفترق كافة عناصر تجربة التعلم والتعليم لتغدو شديدة الاختلاف بين هاتين الرؤيتين: بدءًا بغاية عملية التعلم نفسها وماهية المعرفة التي نسعى إليها وكيفية الوصول إليها، ومرورًا بتصميم بيئة التعلم بعناصرها المادية والمعنوية والعلاقات التي تسودها وتلك التي تربطها بالمجتمع الذي تحيا فيه، وليس انتهاءً بكيفية تقييم هذه التجربة والحديث عنها.

كان الأستاذ المسيري رحمه الله يحدث طالباته عن الخطاب الإمبريالي: ”خطاب التحكم في الآخر والهيمنة عليه وتوظيف معرفتنا به لتحقيق مزيد من التحكم فيه،“ ويتحدث في المقابل عن خطاب المحبين: ”حيث يؤدي تزايد معرفة الآخر إلى مزيد من التعاطف والتواصل معه.“ فهل نعامل أبناءنا الذين يضعون بين أيدينا أنفسهم وأفكارهم وأحلامهم الغضة معاملة المتحكم المسيطر أم معاملة المحب؟ أتصور أن ممارساتنا التعليمية في نهاية المطاف ما هي إلا صدى إجابة هذا السؤال.

اترك رداً على Mariam مريم إلغاء الرد